2014年11月22日星期六

羽离子: Zhang Facai’s View of History 张发财的观史

羽离子: Zhang Facai’s View of History 张发财的观史: Zhang Facai’s View of History 张发财的 观史 羽离子撰 by Yulizi(QIAN Jian) 历史在哲人贤者,在瘪三爬虫、生民志士,在混世无赖、神仙逸人,乃至于在上帝圣灵等的眼中,当然是不一样的。 张发财的历史绘本...

Zhang Facai’s View of History 张发财的观史

Zhang Facai’s View of History

张发财的观史

羽离子撰 by Yulizi(QIAN Jian)

历史在哲人贤者,在瘪三爬虫、生民志士,在混世无赖、神仙逸人,乃至于在上帝圣灵等的眼中,当然是不一样的。张发财的历史绘本,大致相当于底层烝民(瘪三爬虫)与神仙逸人之间者的观史之见。对历史的调侃与逆袭以及万民的好奇和纷纭的赞同,反映了当下的芸芸众生不堪长时期以来装饰得虚张声势而真假莫辨的历史和历史的过度庄严,而宁愿嬉笑怒骂圣贤其实和自己一个德行,伟人也只是凡夫俗子,圣母女菩和媟婢娼妓彼此相仿,汪洋大盗和偷鸡摸狗者其实不输英雄。民情有此,或可测世一二。

附:

把日子过成段子

网络作家十年逆袭之张发财

本文转自广州日报 作者:吴波

多年前,平面设计师张发财被朋友拉去了微博性质的网站“饭否”,开始无目的地发历史八卦。张发财在这里玩得如鱼得水。

在《一个都不正经》出版前,张发财住在南宁的城中村。随后,张发财连续推出《大家都很二》、《历史就这七八样》等畅销书,因为网络而成为知名作家和影视红人。当然,他也曾“犯下错误”——他设计的“舌尖上的中国”海报图侵权了许钦松作品(后和解)。

城中村里的“不正经”设计师

张发财身高1.82米,体重却只有60公斤。他有着张柏芝一样的小尖脸,鹰钩鼻,脸颊有特别明显的八字纹路,后脑勺扎个艺术家模样的小辫,笑起来白生生的牙齿像牙膏广告。

1998年,大学毕业的张发财追随女友来到南宁。在这里,3、5天画成的油画只值30块钱,他发现靠所学专业养活自己非常艰难。刚开始过了不少穷日子,两人挤在白沙那边的城中村出租屋,经常没钱吃饭。有次帮一个大公司做设计,一下子得了一万块钱。张发财骑着掉链的自行车回到出租屋,迫不及待地将花花绿绿的人民币抛向空中,拼命地摇女朋友的肩膀:“我变成富翁了!”

正儿八经做设计师后,张发财出了不少得意之作,由此也得到一帮在摇滚界和美术界之间摇摆的小兄弟的崇拜。但张发财性格怪,时常忧郁,离群索居,会默默独自拎几罐啤酒走向江边,在岸上发呆。

张发财被公认为“不正经”,他会去菜市买一块便宜的布料,给自己设计一条漂亮得“惊世骇俗”的围巾。还经常会穿着奇装异服现身于闹市。

张发财最初的职业梦想是画油画,但现实告诉他“梦想是填不饱肚子的”,不得已而为之,转而从事设计。著名平面设计师陈绍华是为张发财开启“瓶塞”的人,他设计的名片让张发财眼前一亮,张发财三个响头在陈绍华面前拜了师。从此确立了自己独特、新颖的设计方向,如今很多文化名人的名片都出自张发财之手。

作家档案:张发财

张发财:原名陈芳铭,平面设计师、历史爱好者,网络作家。

1977年出生于黑龙江省绥化市青冈县,大学毕业后随女友来到南宁,结婚、买房、生子。近年来致力于“历史八卦”的整理与写作,先后撰写了数千条微博,受到了网友追捧,结集为《一个都不正经》一书。

写历史段子是为了好玩

关于在网络上创作的初衷这个话题,张发财告诉记者,对于一个把日子过成段子的“混子”来说,所有“回首”前面都要加“不堪”。

当创作只是一种表达,毫无疑问,张发财的方式天马行空、百无禁忌。

“我写历史也只为娱乐,不求认同,我对历史没有敬畏心,历史跟我没有关系。”他在不同的场合反复声明。

在网上火了后,出版社找到他要求出书,删删减减,留下2000来条,取名《一个都不正经》。有人称这些微博式的历史为“发财体”,不过,张发财倒不觉得自己有什么刻意惯用的表述方式,如果有,那也是一直在变动。

网友评论认为,张发财写的八卦让“几千年的风马牛都在这里活起来了。”

他曾戏言自己的八卦来源是《故事会》、《知音》、《家庭生活》等。后来他说,他不是为了“解构历史”,而是有虚荣心——出书是为了“得瑟”,多半还是为了“好玩”。他发布的历史八卦来源很杂。张发财的父母是教师,家有藏书的习惯,爷爷、外公留下不少古籍,这些“古书”是八卦来源之一。他随手拿起翻看,有趣的就发布出去。他也读《资治通鉴》、《史记》、《二十四史》这类东西,然而看得很慢,他也承认古文读起来很费力。除此之外,他读《历史研究》之类的杂志,以及人物传记或者回忆录。

谈及另外一个八卦历史的“大咖”当年明月,张发财认为,“当年明月很好,他作为历史信息发布员,普及了明史,很有趣!”至于他自己,他说,“我就一八卦、设计的混子。”

“互联网就是我的‘马桶’”

张发财自称是“一个扯淡的平面设计工人”,“我倒是想谈谈艺术,可设计工人谈艺术相当于牛魔王弹钢琴,两边都受罪。于是开始胡扯些历史段子。”

“对历史我没有敬畏感,构建历史和创造历史的原始单位是人,他们和我一样都是碳水化合物,最后都会回归到化学元素。只不过因机缘早生我一步。我为什么要对他们顶礼膜拜?所谓‘众生平等’定义不可能只局限在活着的世人。除了横向也应该有纵向,那些死去的和未出世的人与我也应该是平等的。那么,我为什么不可以平视他?为什么不可以转到他光辉璀璨的历史形象背后,看看他的阴暗影子?或者一些阴暗的人,也有明亮的一面? ”

谈及历史,他认为,“部分教科书把历史人物裹上一层层外衣千层饼一般,但时不时从衣缝间露出香艳的赘肉。于是加补丁,再加补丁。不到系统崩溃誓不罢休。可真相实际上不过是新娘蒙的红盖头。它没有多大的屏蔽能力,总有露出面目的时刻。教科书是骗懒人的,只要用点心翻查史籍,你就有了挑盖头那个手指的能力。真相再也绷不住了,它一笑,露出一嘴四环素牙。”

他说,“每每看到趣事,脑子里总会出现画面,他们活色生香地在我面前表演。这得益于我的职业训练。它是一种很有趣的脑部活动,我能让他们把事件重新演绎一遍,过程中能看到历史人物对我龇牙一笑的细节,甚至能看到牙上的菜叶。于是我将其拍成照片再加画面旁白,当然用我最熟悉的语言。所以,我八卦里的人物无论天南地北都是讲一口流利的东北话,甚至包括外星人。”

“历史跟我一毛钱关系都没有,我不会自作多情认为自己肩负着修复文化的重担。文字对我来说是游戏的玩具,开心是最重要的。我用自己的态度看历史,用我喜欢的方式来解读历史。谁也管不着!将看到的趣事消化后发在140字的微博里,就如同吃过后的排泄。互联网就是我的马桶,‘哗啦’一声将历史八卦冲走……”

(完)

2014年10月15日星期三

Most Teachers in Mainland China’s Universities Are Knowledge Parrots Merely 我国大学里的很多教师只是知识鹦鹉

Most Teachers in Mainland China’s Universities Are Knowledge Parrots Merely

我国大学里的很多教师只是知识鹦鹉

羽离子撰 by Yulizi (QIAN Jian)

好几年前就有资料说:900年历史的牛津大学,培养了7个国家的11位国王、6位英国国王、47位诺贝尔奖得主、53位总统和首相、12位圣人、86位大主教及18位红衣主教,影响着整个世界。尽管我没有时间去一一核对这一资料中的具体的数字,但总体上,与实际情况不会相去太远。

近期里,中国的舆论界里曾出现了对关于诺贝尔奖的颁授的很乐观的情绪,猜测中国人今年很可能获诺贝尔物理学等方面的奖项,多则三四个,少则一两个。这种猜想是一种希冀,客观上也可能构成对诺贝尔评奖委员会的一种暗示。然而,10月7日公布的诺贝尔物理学奖花落日本;而且,日本一下子就有三人获奖。加上以前所获,人口和国土面积都分别只有中国几分之一的日本已有22人获得诺贝尔奖,多数是获得理工医学类的奖项;其中获得物理学奖的有10人,获得化学奖的有7人,获得医学和生理学奖的有2人。此刻在中国,除了没有心肝的混混和在内心里对中华民族并无感情的假面人外,要是说多数中国人对此一点也不在乎,实是说谎。有责任感的国人,自然会反思其原因。

我的评论是:至少,世界各国所培养的那么多获奖者中的大多数人的成就是对人类社会的积极的贡献。例如,至少,牛津大学的47位诺贝尔奖得主中的大多数是有利于社会进步的。而牛津大学的老师们多是未入身居高位之名流的凡人,却何以有如此成绩?因为牛津老师的多数是有创造性思维的智者;而我们大学里的很多教师只是知识鹦鹉,没有想、不能想、不敢想或根本不想有超越各种框框与边界的思想和创造的精神。知识鹦鹉很重要,要当好知识鹦鹉也是不容易的;但旧有的知识和技能的原样传授毕竟远不如物质文明和精神文明的发展——主要依靠发明和创造的发展那样重要。中国人将来会获得诺贝尔科学奖,但是即使获得三五个、十来个,如果多数的科学家、学者、教师仍然缺乏自由奔放的思想和创新的高目标的话,那么,中国人可能获得的诺贝尔科学奖的数量将仍然是有限的,中国的科学技术要想全方面地挺进到世界的前沿,需要解决可靠地保障科学研究、学术研究之生态和教师的自我改造等等的难题。

新浪等网页上有一条文词微异但内容相同的微博文,很值得把它引用到这里:“中国目前的博士人数已经超越了美国跃居世界第一,但62年来没有获得过一项诺贝尔科学奖。一百多年来英国仅一个剑桥大学的毕业生们,就获得了六十多项诺贝尔科学奖;美国则总共获得了二百三十三人次诺贝尔科学奖;博士人数多有什么用?哪怕十六亿人都是博士,没有发明创造,这些博士也等于零。”

(羽离子)

2014年10月10日星期五

Why Can Kids See the Problems, But Do Not Adults Know Them? 为什么孩子能看出问题但大人们却不知道?

Why Can Kids See the Problems, But Do Not Adults Know Them?

为什么孩子能看出问题但大人们却不知道?

羽离子 撰 by Yulizi (QIAN Jian)

我最喜欢看看的是中央电视台第10频道即探索与发现频道;数年里,该频道播映的每个故事开始时导入性的片头视频就是一个写有天干地支以表二十四至方位的大盘和搁置其上的一个厚重的大汤勺一起回转着出现在电视屏幕上。凡读过小学的,都知道这个大勺和大盘就是古代中国人发明来指南用的“司南”。此外还有让磁针浮在小碟子里的水面上以指南的“水浮司南”。只是对我来说,心中对这些是一直有点不放心的。因为在我还是小学生时,曾把在舌簧式喇叭背上的磁铁上擦过磁的缝衣针穿在一小节干草杆里后将之放在盛了半碗水的小碗里,发现浮在水面的磁针的转动十分艰难,即使通过不断敲击小碗以使磁针勉强转成“南北向”,其指向也多与实际的南北向不大一致。查过一些杂书,对地球磁场有所了解后,我相信这样的偏差大于磁偏角;而草杆的转动迟钝,主要是水面张力较大,缝衣针的磁力常常不足以驱动裹着针的草杆作抗张力的旋转。

我于1965年到中学读初中一年级时,多拐一条小巷就可经过的十字街西北角的旧书店便成了我时常拐来逗留一下的地方。我最喜爱的书则是关于科学技术的。在这里我意外发现了一本书里所画的复原的张衡地动仪的内部结构的剖面图。原来仪器内部只是在中央立着一根长杆,地震时大地一动,立杆向某个方向倒下;其倒下的上端打在地动仪上部的龙头上,把龙头里的金属球打出而掉下来,掉到下面张着嘴等候的铜蛤蟆的大嘴里,发出清脆悦耳的报警的敲击声。这与过去书上用文字介绍的情况和我心中按文字所作的想象完全一致。

一旦确认了地动仪的内部结构确是如此之后,我当即就怀疑这一现代人“复原”的地动仪(长大了知道是王振铎先生于1951年制作的)的可行性和实用性。因为在地震来时,难以确保这根立杆必须倒向地震所来的方向。立杆之所以会倒,一是因立杆所立之地变得倾斜所致。假设地震时大地起伏的波峰的后斜面推动立杆底端可以使立杆上段倒向龙珠的话,那么,真的地震来时,也有可能是大地起伏波峰的前斜面推动了立杆的底端;要是这样,立杆上端反而会向相反的方向倒去。

由于我们兄弟从小就爱好推理,具有较强的逻辑思辨的能力,所以只要有一点点最基本的科学常识,就足以让我做出了后来长大些后确认是正确无误的否认地动仪的可靠性的以上的推理性认知。

我少年时的推断在半个世纪后得到了验证。改革开放以后,王振铎先生制作的候风地动仪模型不可能实用的问题终于被已经不怕被扣政治帽子的勇敢的科学史家在本世纪初提出了质疑。(2005年,国家地震局的冯锐制作了另一种意在复原张衡的候风地动仪的模型以供大家参考。)2010年秋季颁布的中学的新的教学大纲中已经没有了“张衡地动仪”的教学内容了。只有根据1951年“复原”的候风地动仪的模型再制作的各种形状、各种材质的大小模型今日仍然在一些文物商店、大宾馆、礼品商店等各处销售,其形象还继续被保存在各种绘画里,被镌刻在各处的大理石或青铜的文化长廊等等里,甚至它至今还被作为中国政府赠送的礼物而被安置在位于日内瓦的联合国世界知识产权组织的总部;但科技史工作者和阅读较多的人们则差不多皆知其误了。

为什么孩子能看出最初复原的西汉张衡的候风地动仪的问题,但大人们却不知道?(我十多年前才从外文文献中了解道国外有的专家也在几十年前就意识到这一模型有问题)很多这样的大人们还不是一般的人,而是研究员、技术人员、科学家、干部甚至高级干部等等。以他们的科学知识而言,不可能比一个刚读初中的孩子还差;以他们的智商而言,不可能不如一个其智力尚在发育的孩子;以他们的道德常识而言,不可能比一个孩子还无知。那么,究竟是什么妨碍了他们作出正确的判断呢?是什么助长了他们的一片附和与欢呼呢?这难道是“皇帝的新衣”的故事在另一些方面的再演吗?

在下一篇即《古代……规礼制……》一文的后半部里,可见这个“新衣”的故事仍在继续上演;只是从古代的科技史转到了今日的另一个舞台上。这下一篇文章在稍后上传。

(羽离子著《羽离子札记》, 2014年版。)

2014年10月2日星期四

The Ancient Illustrations of Mughal Dynasty Can Clarify the History 印度莫卧儿王朝古书插图可证史

The Ancient Illustrations of Mughal Dynasty Can Clarify the History

羽离子撰 by Yulizi (QIAN Jian)

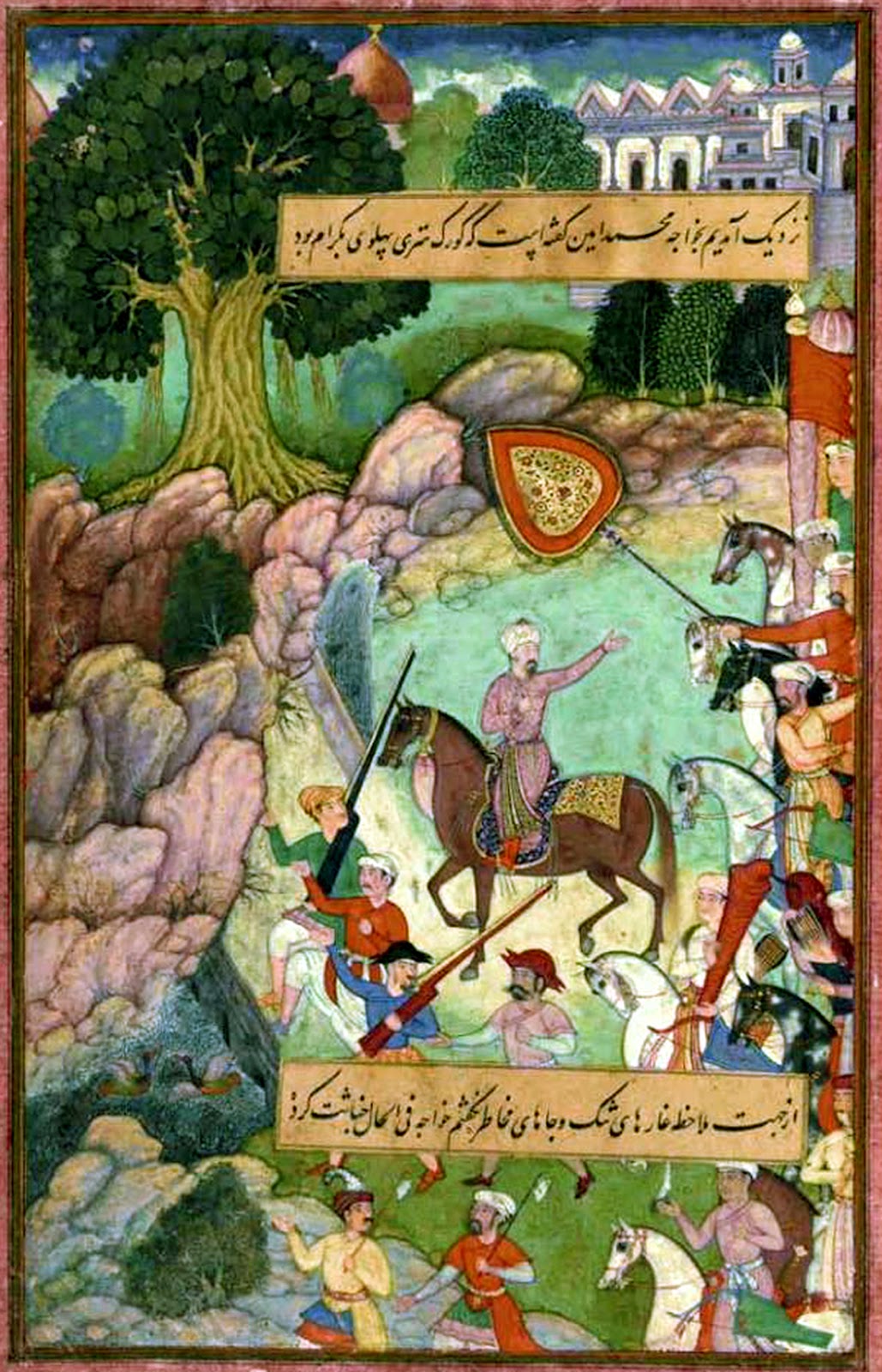

去年在人人网上看到哈布林贴上的几幅印度古书上的插图,尽管没有图注说明这五幅图画出自何书,但我仍判断图画上所描绘的军政事件应发生在莫卧儿王朝的初期,即要么是巴布尔大帝的时代或是他的孙子阿克巴大帝的时代。当时我还对图画中的若干器物写了个四百字的评论。

近来,挤时间查了一下印度方面的网站等,确认了这些图画是巴布尔的回忆录里面的插图。巴布尔的全名是札希尔·乌德丁·穆罕默德·巴布尔 (Zahīr al-Dīn Muhammad Bābur),1483 年生于中亚的费尔干纳,其父系祖先是原大蒙古帝国的察合台汗国的突厥化蒙古人帖木儿,母系是成吉思汗的后裔。巴布尔11 岁即登上分裂后的察合台汗国境内的地方性的费尔干纳政权的汗位,直到 1530 年去世,在位36年。他成年后,大力扩张领地,于1526年亲率军队灭了德里苏丹国,在被灭之国的基础上创建了帖木儿-莫卧儿帝国,简称莫卧儿帝国。接着又征服了印度北部,由于该帝国的疆域在印度原有的疆域之内,所以又被称之为印度的莫卧儿王朝。巴布尔的回忆录是用其母语察合台语文撰写;今土耳其学者称之为“旧土耳其语文”。(当然,更旧的“土耳其语文”即是唐代刻写在《故阙特勤之碑》等上的中国北方少数民族突厥族的文字。今在外蒙境内和硕柴达木的该碑被今天的土耳其人视作其民族的重要的文化遗产。2010年,土耳其政府把仿制的巨大的该碑搬到上海世博会上来公开展览。其文字在欧洲早些时候曾被一开始对之还弄不明白的欧人称之为“卢尼文”。)巴布尔雄才大略,一生历事纷繁;所以他的回忆录,其内容自然就宏富而多彩,加上记录整理者的修饰,所以巴布尔的自传被誉为“世界上最伟大的自传体回忆录之一”。

今日,其察合台语文的全本原书已不复见,只留传了莫卧尔王朝初期即出现的波斯语文的译本。波斯语文本又分不同的节选抄誊、不同插图的书本。我疑哈布林所介绍者是近人或今人据某抄本依原图重新摹绘的。在撰此短文时,我又从被收藏在莫斯科东方文化国家博物馆的16 世纪后期的抄绘本中择选了两幅。另又从波斯语诗人埃米尔霍斯陆·迪赫拉维(约1253-1325年)的诗集《五重奏》的15世纪后的手抄本中择用了一幅。迪赫拉维是印度莫卧儿王朝收养的最重要的苏菲派诗人,采用波斯语文写作。他的五重奏是对 12 世纪诗人尼扎米·冈加维所著的五个故事的重述。其它一些印度古书也很有名,除了本人无从觅赏的书和无图之书外;一些书的插图粗拙或无涉本文所论,所以不择置于此。

第1图

从这几幅插图看,蒙古袍、箭袖、束腰带、牛皮盾、皮鳞护甲、软底皮鞋等,曾是从中亚进入印度的突厥化蒙古军人长时期的军装。故突厥-蒙古军比印度原先赤膊跣足而覆以藤牌的下级兵士和大布披挂的将官们要矫捷。第二图和最后一图上的将士则多着西方式的对襟衫。莫卧儿王朝前期的军队在较大程度上还保留了蒙古-突厥民族的装束,只是到了后来,箭袖等才被放弃。这也就是为什么中国近现代的男女长袍、蒙古人的长袍、巴基斯坦人与印度人的长袍都十分近似的原因。甚至俄罗斯过去的长袍也与蒙古人、中国人的长袍差不多,这些都是在古代走向了世界的蒙古族及其文化上的亲缘民族突厥族的影响所致。

第2图

第3图

各图屡见的例如第2第3图上的涂漆和缠布条的金属弓证明古印度能大量炼制弹簧钢而远胜中国。印度是古代世界上唯一将优质的钢弓装备精锐军队并用于实战的国家。可参见所附的印度钢弓图和弓形图。印度古代炼钢业很发达,其技术闻名于世。所炼的一些钢不亚于古代著名而珍稀的大马士革钢;例如非常著名的乌兹钢就是古代印度人发明。

第4图、第5图、第6图

各图上印度军士所持的刀剑大多长过明朝之刀剑,足证其锻炼之术高超而不虑其折。中国明军初不敌倭寇,正是因为普通明刀短于倭刀近一尺。其时中国制钢业落后,除将官外,不能为士兵提供受力不折的较长的刀剑。加之官僚贪渎经费;刀剑等自然只能少炼、截短变薄和粗糙。在印度德里城附近的麦哈洛里,至今矗立着一根公元五世纪初为纪念旃陀罗王而建造的一根高6.7 米、直径约1.37 米的熟铁铁柱。柱顶饰有花纹;一千五百余年,任凭风吹雨打,铁柱至今不锈蚀。

季羡林先生说:“然而中国的钢还是传到了印度。梵文中有许多字表示钢的意思,其中之一是cinaja,这个字的意思是‘支那生’,也就是出产在中国。既然如此,中国的钢至少在某一个时代,某一个地区传到了印度。”一些学人遂以为中国钢铁对印度的影响是何等之大; 这类观点在国内几成公论。但是我的认识是至少在相对于中国明王朝的时代,印度一般钢的质量在中国的一般钢之上;这几幅印度的古书插图可佐证之。加之文物等证据,以前的一些中国人对古代印度人是否善炼钢铁的怀疑可以休矣。莫卧儿帝国凭此,更可称雄。

第7图

第7图是巴布尔皇帝的出巡图。让我惊异的是出行仪杖里居然有两名枪手肩扛着火枪。从图画来看,巴布尔已是三、四十岁的中年人,大约相当于1510年至1540年期间,大致相对于中国明朝的正德年间和嘉靖年间的前期。火绳枪在欧洲大约于1450年左右被发明。巴布尔在位时,已发展得很有效和很精致。图上的火枪是葡萄牙人改良的最新式长托柄的长杆火绳枪。由于那时的巴布尔政权还局限在内陆的中亚,所以列入巴布尔的禁卫军的火绳枪很不可能是直接从葡萄牙人手中获得而应是自1510年起与波斯结盟后所获得的波斯的军事援助物资之一。当时,波斯还派专家来为巴布尔改良其军队,传授了新式火器的使用等以使之能共同对付波斯的萨非王朝在中亚的几个敌对政权。那时,长期动荡的中亚和北印度还不大可能有条件来仿制欧洲火枪。

第8图

第9图

在第8图的中央,一个全身盔甲的印度军人(此图中心点右边2厘米处即是此将官)的左肩正抵着火枪在向画面左侧扑上来的人射击,大概他是名左撇子。描绘了巴克尔率军攻陷帖木儿帝国的首都撒马尔罕的第9图的右上角上守城的军人也持有火枪,这说明火枪在巴布尔时代的印度的确是各方用于实战的,而不光是显摆。据专家考证,日本天文十二年(明嘉靖二十二年,公历1543年)8月25日,明朝投倭的王直的船靠岸于九州南部的种子岛。日本地方军阀时尧用重金买下了船上的三名葡萄牙人所携带的火绳枪并派小臣条川小四郎向葡萄牙人学习火绳枪的使用及其火药制作法;这是火绳枪传入日本之始。不久,日本的铁匠就能仿制火绳枪。中国官军虽在嘉靖元年(1521年)从广东新会的西草湾之战中缴获的两艘葡萄牙舰船中第一次获见西洋火绳枪实物;但并未象日本人那样立刻仿制。直到二十多年后因侵扰中国的倭寇屡屡使用火绳枪而使明军不敌,明朝的兵仗局才开始参考火绳枪而制成了中国式的火绳枪——鸟铳。由此直到清朝都沿用的鸟铳的托柄很短,不能够像印度古画里描绘的那样稳妥又安全地抵肩射击,射程就在眼前不远处且射击精度极低。

第2图、第7图、第9图、第10图及未附列于本文的其它多幅的印度古插图上时而出现的成双的收拢的伞蓬,既是君王出行的仪杖,又是可撑开以遮蔽烈日暴雨及风尘等的实用器物。伞在中国的出现可能很早。《史记》记秦统一天下以前“五大夫之相秦也,劳不坐乘,暑不张盖。”虽然今日不少人指此“盖”为伞,我还是希望能有进一步的证据。此“盖”有时是方片形的遮阳顶蓬;即使出土的画像砖等上可见的部分车辆的顶盖是圆片状的,也不等于就是伞状的。例如甘肃武威雷台汉墓出土的东汉铜马车上的完整的圆片状顶盖是被中央的立杆固定地撑住的,此顶盖不能够被折叠收拢和再张开。在现代仿制的一些古车上倒可见到被今日巧匠做成了伞状的车盖。当然,伞状车盖在中国的先秦时代很可能真地存在过。除了用作车盖,伞当然还可能在走路、骑马、坐抬舆等各种情况下都被使用。

另一方面,3800年前的古埃及的陵墓壁画里也已有了很大的伞的图形。此外,我还注意到公元前四世纪亚历山大东征时曾随军携带这类大型伞具。这类伞具很早时就已遍布了东方各国。虽然一时还不能确定印度古画里的伞的渊源,但从古代起伞在礼制和仪杖中的丰富的变体及被赋予的政治意义和等级意义等一直到各国帝制时代于近代结束之前,依然是鲜明如故;所以伞倒是很可以既代表古代东西方社会文明中的某些有限差异性又可以代表其中的某些基本共性的。

第10图

第10图上部被处死的肥胖的重要人物旁留有一杆大斧。无论它是该重要人物的权志还是用以处死他的刑斧,都可加留意。笨重的斧器较早时就已基本脱离了实战而仅作权力和执法的象徵了。例如君王出行必用持斧的仪杖,而刑斧主要用于对权位高的大逆者行极刑。此图所示,当是不独中国、西亚和罗马等地,即如印度亦然。古代各国的斧头,还联系着各种庄严或机诈、英雄或蠡盗、公义和私情等的神话与传说,自然十分地跌宕和瑰丽。但我们缩小了范围而只是对古代中外的斧钺从某几个方面的文化现象做过了一段时间的重在史证的研究并撰写了相关的论文。本博客通常不贴上很严谨但一般读者会认为很学究而感到比较枯燥的论文,且论文也较长,所以不将之上网。

(羽离子撰)

订阅:

评论 (Atom)