唱谣新闻

People Can’t do without Rumors: News, Current Events and Town Gossip in Lyrical Form in Modern China

羽离子 撰 by Yulizi (QIAN Jian)

提到新闻,人们便会联想到报纸、广播电台、电视台、新闻周刊、等等。在新闻学概论和新闻学史的著作里,阐述得颇深刻,例如,会追溯到报纸的祖先“邸报”、最早的美国人发明的无线电广播、世界最早的电视台、……还会介绍各种新闻载体,如早期用来录音和播音的蜡筒、印刷机、能把电报码自动转换成文字的新闻传译机、照相机和摄影机、立体声麦克风、传真机、等等。各种专著还会强调新闻于民众生活的必要性,和一日三餐一样,不可缺少。

然而,在古代中国城乡的民间社会里,并没有邸报、身穿号衣跳下八百里快马的信使、宫门抄、六部加急公文、……那么,人们又是怎样传递新闻和获取新闻的呢?

我小时候读到书上所记的旧时代里的茶馆,便心厌之。会不由地想那褐黄色的茶有什么好喝的呢?要喝,几口不就喝完了吗?要在那个各种胖子和瘦子在烟臭味中此起彼伏地作揖打招呼地坐半天,不浪费时间吗!长大了才慢慢悟出,因为古代资讯不发达,许多消息只能通过茶馆这个中介来汇集和被有头有脸的精明人分析评论,再继续传递。所以说,古代和近世的茶馆的一大功能就类似于今天的报社,是新闻的集散中心、分析与加工处理的中心。

但不是所有人都有钱并有时间而经常泡茶馆以眼观四路、耳听八方的。一般的小商小户、尤其是社会底层的人们没有这样的条件,却也需要资讯,需要消息。有谁来为他们收集和传送新闻等各种消息?有,那就是念谣传谣的乞丐!可惜所有的新闻学史的书里都没有提到他们。

但不是所有人都有钱并有时间而经常泡茶馆以眼观四路、耳听八方的。一般的小商小户、尤其是社会底层的人们没有这样的条件,却也需要资讯,需要消息。有谁来为他们收集和传送新闻等各种消息?有,那就是念谣传谣的乞丐!可惜所有的新闻学史的书里都没有提到他们。

这些乞丐一般每天有选择地在茶馆、酒店、戏院、有点排场的婚丧大礼的现场、衙门前、集市上、刑场上、驿站前转悠,然后把这些日子里听到的、看到的较随意地编成顺口溜或唱段,来到多是社会各式人等劳动生产、生活居住的地方如沿街铺面小店、村庄等念唱乞讨。这些念唱有的是综合这一段时间的新闻的,有的是专说一件事的。被提到的人事物常常用谐音或形象的比喻来代表,又常用暗示,所以,孩童们是听不大懂的。所述大多也言简意赅,有劝世之意。念说得好,讲唱得轻松诙谐,店主或户主会多赏他半碗粥或一文钱,叫他再念唱一个。如果这乞丐念唱的消息、故事对听者来说很有价值,这乞丐就会被要求继续打听这样的事儿,再过来念念。所以,有点头脑、能把消息说清楚、口齿不含混的念谣、唱谣的乞丐自然就能讨得饭吃。

我读初中一年级时,一位中年的男的游方郎中曾来过我们居住的小区讨水喝,有位大爷还送给他一个大面饼。他身背一个大挎包,回答是四川人,从家乡出门,走走停停,磨破了好多双鞋子,步行了一年多才来到这里。此后几天里,他或者因经过我们小区,或是特地过来,向围观的人不慌不急地用特有的韵腔念唱着宣讲自己的医术。其一手托着的一大块已干燥了的什么植物的块根,闻起来有股浓浓药香。只是看的、听他唱的人多,而很少有人伸出手来请他把脉或张开口来请他看舌苔。

接连好几天我和弟弟都学着这位郎中的说唱,母亲对我们的聒噪不胜其烦。终于有一天当我们兄弟俩正在午间又一次乱唱时,母亲训斥了几句,我们才吓得不敢再唱了。

我还在苏州见过一个将一把旧三弦用布带子绕颈吊挂在胸前的丐夫。他沿街逐门地走进一家店铺后靠在门框上,一边用粗糙的手指弹拨着三弦琴,一边用沉郁的声音唱念上一二十来句明喻暗讽的杂事轶闻。在接过店家赏给的几个硬币后便转身出门到隔壁店里再弹唱一阵。在其它地方也见过不多的几次乞丐上门祝颂并哼唱或讲述近日城乡的各种逸闻轶事、现世报应等故事来劝谕行善的。但总地来说,会念唱的乞丐少之又少。

我小学时放寒暑假,有时去在海门天补镇西边乡间的外祖父母家。自然村落的乡间留给了我许多奇特的记忆。十多年后我阅读《大卫·科波菲尔》时,书中所述的乡间,我竟非常熟悉,就像是我的外祖父母家和我的若干乡下亲戚包括海边的亲戚家的乡间一样。这一情况曾让我自感惊愕。成年后让自己回想起来愕然的事的确多多,例如,在从外祖父母家西边的可通往天补镇和川港镇的小路上,时常见到一位身着较干净的旧长衫,身体端直,拖着前清时代的长辫,和蔼但沉默地缓步而行的老先生;模糊地记得他是我外祖父家很亲的亲戚,应是我的表舅吧。还可记忆的有趣的梦幻般的事物之一就是老人们念叨过的一些故事和旧谣辞。有的谣辞是因为有乞丐穿行村落时随之追述某人而提及,例如从前一个名丐的当地方言的念唱:

“天落日头桥脱帮,茅柴地主上法场。城里下来东洋人,三乡七埭火烧光。……”

稍有可惜的是,除了将来还能凭依稀的记忆写下来的城里和乡间的关于端午节、尖角粽子、炒白果、外婆来、小娘和郎等等少数者外,整整半个世纪以前听到的其余的各种人念唱的歌谣,已经从我的脑海里无可挽回地远逝了。

集市和乡间,鸣锣布告的是官方的规条和命令;小民自然万不可错过之。但官告和官谣大多是威严肃杀的;而乞丐们传播的谣言、多半是民谣或是民间化了的官谣,则是俏皮轻忽、鲜活生动的,也同样地牵扯感应着民众的衣食生计。因此,那些谣言令人惊讶好奇、娱乐开怀、同情悲悯、恐惧沮丧;或让人感慨,或让人揣测和遐想。有时,官府也间接地在暗中雇佣或唆使乞丐们去各处传播官告或“闲话”;或以俨然的谎话来辟驳民谣。因传谣而被锁入大牢或因说了真话而被诬以造谣或被反诬各种不端或被嫁祸、栽赃、织罪的事,则不绝于史。例如,因明太祖朱元璋重刑苛政而杀人太多,游方者所行吟的歌谣中有若干唱之讽之的。明人郎瑛《七修类稿》第三十七卷记载明太祖游览一寺时见庙壁上有不知何人随手录写的说布袋佛以譬喻的歌谣:“大千世界活茫茫,收拾都将一袋藏。毕竟有收还有散,放宽些子也何妨!”明太祖认为这是讽喻时政之严酷;因找不到创作与传唱的,遂下令“尽诛寺僧”。

1874年,清同治十三年,鄂罗斯国派出一个考察科学和贸易事务的九人使团来中国。该考察团从圣彼得堡出发,取道乌兰巴托,骑着骆驼和马,在滚滚沙尘中来到清帝国的北京。在得到总理各国事务衙门诸大臣的接见并休整后,他们前往天津,再向南到上海。然后乘木船逆长江的水波流涛而上,最后又向北跋涉至甘肃再骑骆驼向西,沿古代商道,曲折地穿过哈密绿洲、神秘的淡水湖斋桑泊,于1875年离开清国的西北荒野而返归俄罗斯。考察团带了两位翻译,所以每到一处,都能较深入地了解当地的情况而通晓民情。随团的摄影师阿道夫·伊拉莫维奇·鲍耶尔斯基 (Adolf Erazmovich Boiarskii)一路拍摄了约两百张的照片。这些照片的精装本当然也都献给了沙皇。可能是随着欧洲皇室间的婚姻或亲友的互访,这一考察清帝国的图集最终被带到了葡萄牙皇室。葡萄牙皇室的主要成员多逗留在南美洲的其原殖民地巴西,所以这本相册又留在了巴西。最后,由葡萄牙皇室的主要成员、巴西皇帝佩德罗二世 (Pedro II) 把这本罕见地如实记录了中国从古代向近代过渡这一时期的社会影像因而极其珍贵,还因为是世界上唯一保存了那批照片的汇编所以更加珍贵的此照片册捐赠给了巴西的国家图书馆。

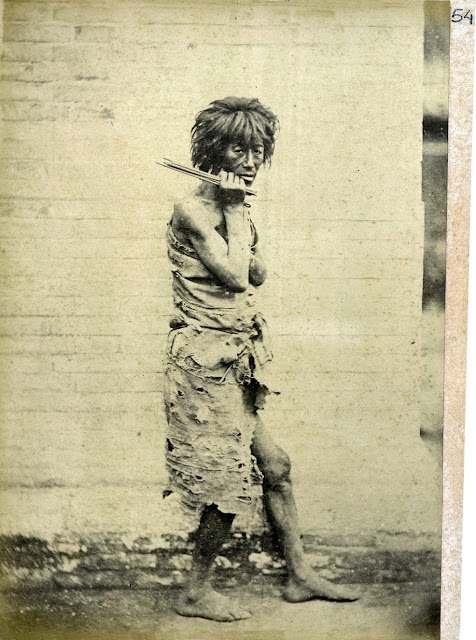

在这本纸页发黄的相册中就有一幅鲍耶尔斯基先生于1874年在北京拍摄的一名靠念谣、唱谣为生的乞丐的照片。他给这幅人物照片的注释的英译文如下:

Beggar Who Informed Passers-by of News, Current Events, and Town Gossip in Lyrical Form, for a Living.

“为了生存而唱诗般地传述新闻、当前事件和市镇谣言的报信乞丐。”

本文前面所附的就是这幅照片。照片中的这位传谣者是个中年人,已经具有了判断哪些消息值得传述的能力,看起来也不象是个糊涂人而显得比较机敏。

至于照片上看不出他有辫子,或是因为披头散发的他在身后结有短辫,也殆未可知。此外,僧尼、道士、部分乞丐与边疆民族等都是被当时社会看作是不可以常人之道来比量的,有的更如同化外之人;皆无须以常人的规矩来要求他们。

我并不喜欢乞丐们,我总是把他们的存在看作是人世的阴暗面。我仅仅是因为谈论人们需要谣言以至于在古代和近世社会还有些少之又少的有点天赋的苦命人竟然还能靠为乡民传播些谣言而活命,才提到上述的一些故事。

(羽离子撰)

没有评论:

发表评论